Alfredo Guido y una épica rural/Adriana Beatriz Armando

Una suma de tiempos muy diversos converge en esta nueva puesta de la pintura de Alfredo Guido –Coro de los labradores (1) – realizada por el Museo Municipal de Bellas Artes “Juan B Castagnino” con motivo de la celebración de sus ochenta años. Se trata de una obra de 1927 que ingresó a través de una donación en 1940, esto es que tiene su

impulso inicial en la década del veinte y en relación con eventos propiciados por la Federación Agraria; que en los años cuarenta, durante la gestión de Hilarión Hernández Larguía como director, adquirió un nuevo contexto de recepción y que hoy, en 2017, vuelve a estar en el centro de atención dado su reubicación temporaria en una sala y mostrando la primera etapa de una restauración compleja que implica tareas a futuro.

Paradójicamente, y en virtud de los condicionamientos de la cesión, es una pintura que siempre estuvo expuesta y que es perceptible desde la entrada al museo, subiendo las escaleras y también desde el primer piso; sin embargo, ese privilegiado y sostenido emplazamiento contribuyó también a una suerte de borramiento, o quizás a una extrema

familiaridad, y, en consecuencia, a un desplazamiento del público por el museo sin demasiada atención sobre ella, mirando sin verla. Además, su oscuridad y opacidad atemperaron el impacto de sus grandes dimensiones. De allí que el traslado, la limpieza de la tela y la nueva presentación, contribuyen a revisibilizar esta obra que acompañó el devenir del museo durante más de setenta años y que continuará haciéndolo.

Cuando Delfina y José Boglione decidieron la donación expresaron su voluntad a través de una nota dirigida a Manuel Castagnino, entonces presidente de la Dirección Municipal de Cultura, quien inmediatamente la aceptó con beneplácito. Por su parte el Museo envió una nota a Guido solicitándole su presencia en Rosario para proceder con la restauración (2) y luego instalar la obra en el sitio sugerido por los donantes. Y desde entonces Coro de los labradores forma parte del patrimonio de la ciudad y de la memoria de una épica de los chacareros del sur santafesino.

La referencia inicial a la superposición de tiempos se vincula también con un acercamiento a esta obra iniciado hace ya muchos años y que me permitió situarla en diálogo con otras pinturas y dibujos del artista, que circularon a través de diferentes publicaciones y que traigo a cuenta nuevamente. El tema de las figuras de los chacareros a gran escala fue una elección de Guido destinada a exaltar sus luchas y penurias y estuvo precedido por una larga serie de paisajes del campo, casi sin presencia humana. Las llanuras santafesinas y la tierra arada, los chacareros y sus movilizaciones desde 1912, constituyen entonces una saga de obras de los diez a fines de los veinte enlazada por la temática rural y ciertas opciones estéticas, aunque cargada de intencionalidades diferentes (3).

En Coro de los labradores Guido apeló a la representación de un conjunto de personas que avanza en sentido horizontal, acompañando las proporciones de la tela: mujeres y hombres de diferentes edades caminan junto a sus hijos y a sus herramientas, y lo hacen apesadumbrados, aunque también elevando una suplicante mirada al cielo. Esta amalgama de una marcha de protesta para cambiar las condiciones de la existencia y una procesión en pos de auxilio divino, le otorga un carácter particular, que desactiva parte de la carga insurrecta para inscribirla en una perspectiva espiritualista, acorde con las sugestiones estéticas que guiaron esta y muchas obras de Guido. Justamente, en el tránsito del siglo XIX al XX, el divisionismo italiano presentó tendencias realistas y simbolistas, permitiendo así a los pintores una reflexión sobre los problemas sociales que acechaban, sobre las cuestiones del color y la luz y también sobre los temas e ideas universales, aspectos que a Guido le interesaban al unísono y que fue desplegando con distintos énfasis en su obra.

En La Revista de “El Círculo” de 1924 Guido ilustró un poema de Fernando Lemmerich Muñoz titulado Coro de los labradores, dibujo que sirvió de base para la elaboración del gran óleo y que también presentó en el Salón de Otoño de ese año.

Federación Agraria Argentina, comitente de un conjunto de pinturas de Guido destinadas a su edificio de Sarmiento y Mendoza, conserva un óleo de pequeño formato registrado como Coro de chacareros, con la misma composición del gran panel. Así, se configura un tríptico, un dibujo y dos óleos, con el tema de la marcha campesina. En 1927 el periódico La Tierra publicó una nota en conmemoración de los quince años del Grito de Alcorta que Guido ilustró con un dibujo, Latifundium (4), correlato del óleo de gran formato perteneciente a FAA. Y, ya en los años treinta, realizó otra obra, quizás para un afiche publicitario de La Tierra, con la que cierra el ciclo de trabajos vinculados con esta entidad, afirmando su ductilidad para acercarse a diferentes estéticas.

Referencias:

1.Es el título de la obra consignado en la donación y del poema de Lemmerich Muñoz, aunque muchas notas del museo hacen referencia a ella como Coro de labradores, que es la versión más difundida.

2.Así consta en el Libro de Actas en la p. 188 y con fecha del 8 de octubre de 1940. Ese día el diario La Capital informó de la importante donación que recibía el Museo Castagnino con una fotografía de la obra y al siguiente también lo hizo Tribuna, cfr. Archivo del MMBAJBC

3.Cfr. Armando, Adriana, “Alfredo Guido y el mundo rural: atmósferas espiritualistas y épica campesina”, en Avances. Revista del Área Artes, Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, Nª 9, 2005/2006, pp. 21-32 y “Silenciosos mares de tierra arada”, en Studi Latinoamericani n° 3. Udine, CIASLA/Forum, 2007, pp. 369-383.

4.“Cortando los tentáculos del pulpo”, en La Tierra, Rosario, junio 25, 1927, p.1.

Guido, Alfredo

Rosario, 1892

Buenos Aires, 1967

Alfredo Guido desplegó su hacer en diversas disciplinas: fue pintor de caballete, realizó pintura mural, fue grabador, ilustrador, decorador, ceramista, escenógrafo. Su adhesión a las ideas de Ricardo Rojas lo orientó hacia el estudio de temas indigenistas y coloniales que plasmó en su obra artística convirtiéndose en un precursor del americanismo junto a su hermano, el arquitecto Ángel Guido.

Comenzó su formación en Rosario en la academia Doménico Morelli que dirigía el napolitano Mateo Casella: allí fue iniciado en la pintura con métodos innovadores derivados del verismo y el macchiaiolismo italianos. En 1912 ingresó a la Academia Nacional de Bellas Artes donde obtuvo su título en 1914. En 1913 realizó su primer envío al III Salón Nacional de Bellas Artes de tres óleos titulados ¡Luz Mala!, Retrato de niña y Jardín. En 1915 obtuvo el Premio Europa, pero la Primera Guerra Mundial le impidió viajar al viejo continente. En 1917 participó del Primer Salón de Otoño organizado por la Comisión Municipal de Bellas Artes de Rosario con el óleo Arando, que fue adquirido para el futuro museo municipal de bellas artes que recién abriría sus puertas en 1920. En 1919 obtuvo el segundo premio del IX Salón Nacional por el óleo La mujer del abanico que hoy integra la colección del Museo Nacional de Bellas Artes.

Un viaje por el noroeste argentino que incluyó el Altiplano y Cuzco le permitió estudiar el arte prehispánico y colonial y le inspiró una nueva orientación en su producción que lo definiría como precursor entre los nativistas, en sintonía con el ideario nacionalista llevado adelante por Ricardo Rojas que proponía la fusión hispano-indígena como cimiento de la conciencia estética que fundaría la argentinidad. Junto a su hermano Ángel y Martin Noel entre otros, iniciaron el movimiento neocolonial hispanocriollo. En 1923, las aguafuertes de tema del altiplano exhibidas en Witcomb expresaron su propósito de recuperación de las raíces americanas a través de paisajes y escenas de costumbres ancestrales, tipos y restos arquitectónicos. Se consagró a los mismos temas en los murales, entre ellos los realizados al año siguiente en la casa de su cuñada Victoria Crenna y Pedro Majorel en Los Cocos -hoy museo Las Lomas- y en la casa del doctor Fracassi en Rosario en 1927. En 1924, La chola desnuda obtuvo el primer premio en el XIV Salón Nacional y enseguida fue adquirida por Juan B. Castagnino para su colección de arte argentino. Luego de su muerte y con la donación que efectuara su madre Rosa Tiscornia de Castagnino en 1925, pasó a integrar la colección del flamante Museo Municipal de Bellas Artes de Rosario. Ese mismo año viajó a Europa para indagar en los programas de estudio de las Escuelas de Arte Decorativo y Artes Industriales que luego aplicaría en el país. En 1929 realizó el pabellón argentino de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 junto a Alfredo Gramajo Gutiérrez y Rodolfo Franco, donde exhibió escenas de la vida rural, paisajes y tipos del interior del país que fue galardonado con el Gran Premio de Honor.

Junto a Lemmerich Muñoz dirigió desde 1919 la revista cultural El Círculo, que en su segunda etapa 1923-1925 adquirió una marcada orientación americanista. Entre 1923 y 1928 integró la Comisión Municipal de Bellas Artes de Rosario. Fue profesor de grabado y decoración en la Academia Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova de Buenos Aires y entre 1932 y 1955, su director. En 1941 fue nombrado académico de número en la Academia Nacional de Bellas Artes.

Recibió premios internacionales, entre ellos, medalla de oro en la Exposición Internacional de Paris (1937) y el gran premio de grabado en la Bienal de Madrid (1952). Realizó escenografías para obras de comedia, danza y ópera para el Teatro Colón, el Teatro Nacional de Comedia, el Ateneo y Politeama e ilustró libros y revistas desde su juventud, entre ellos ediciones de Juvenilia, Santos Vega y Facundo.

María de la Paz López Carvajal

Arando, 1916

Arando, 1916 La niña de la rosa, 1921

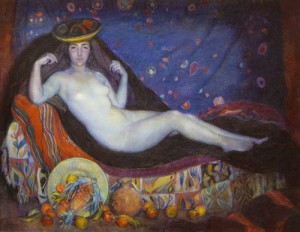

La niña de la rosa, 1921 La chola, 1924

La chola, 1924 Las tres Cruces (Copacabana), 1923

Las tres Cruces (Copacabana), 1923 Mula con arneses, 1922

Mula con arneses, 1922 Desnudo, 1923

Desnudo, 1923 Tarde gris, 1920

Tarde gris, 1920 Tarde de otoño, 1920

Tarde de otoño, 1920 La niña del caracol, 1922

La niña del caracol, 1922 Retrato de Emilia Bertolé, 1925

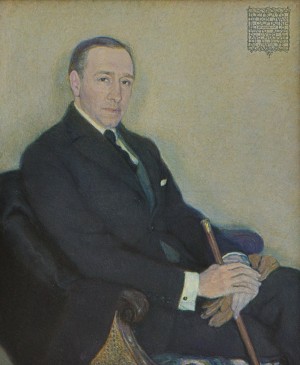

Retrato de Emilia Bertolé, 1925 Retrato del Sr. Juan B. Castagnino, 1918

Retrato del Sr. Juan B. Castagnino, 1918 Retrato de Angela Castagnino de Cánepa, 1923

Retrato de Angela Castagnino de Cánepa, 1923 Figuras , 1914

Figuras , 1914