Imagen no disponible.

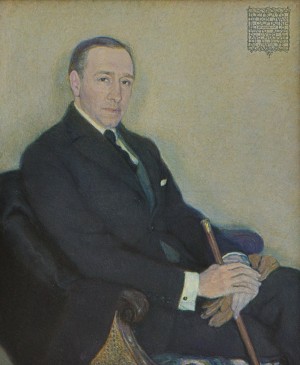

Retrato de Juan B. Castagnino (1918) se inscribe en la serie de retratos realizados por nuestro artista en la segunda década del siglo XX. Perdura en estas composiciones el legado de sus maestros italianos en Rosario: el dibujo sólido, la paleta con predominio de azules y violetas, y una luz blanca, fría, que crea una atmósfera de tono simbolista, huella de los modernismos importados a fines de siglo XIX y principios del XX.

Ciertos matices de su lenguaje, entre ellos la manera de componer o las características de las figuras recuerdan la pintura de Ignacio Zuloaga o Julio Romero de Torres, muy difundida y celebrada en el país en los primeros años del siglo XX en el marco del auge del hispanismo y de la difusión del arte español en el país.

El Retrato de Juan B Castagnino propone una figura seria y solemne, inspirada en la dignidad de los modelos de retratos renacentistas, que inclusive ostenta como atributos guantes y bastón. También expresa cierta melancolía -típica de los retratos del artista en esa etapa- acentuada por una paleta fría y una atmósfera brumosa y nacarada. El marco colonial y la cartela -a la manera colonial- pintada en el ángulo superior derecho en la que el artista firma y fecha, anuncian su afán por las producciones artísticas americanas que fusionaban las tradiciones prehispánicas con los estilos del arte de los colonizadores europeos y cuyas citas caracterizarán su producción posterior.

Alfredo Guido y Juan Bautista Castagnino mantuvieron un estrecho vínculo hasta la muerte del coleccionista, momento en el que el artista ejecutaba otro retrato suyo que quedó inconcluso y que hoy también integra la colección del museo. Luego de su participación en el Primer Salón de Otoño de Rosario y en el Salón Nacional, Castagnino adquirió Retrato de niña (1920) que donó al Museo Municipal, y La niña de la rosa (1921) y La niña del caracol (1922) que llegaron al museo luego de su muerte (1925).

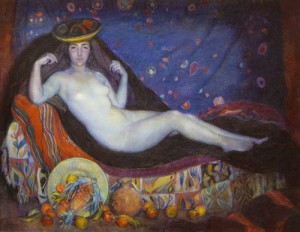

En 1923 retrató a Angela Castagnino de Cánepa -hermana de Juan B- y en 1924 éste adquirió La chola desnuda luego que la tela recibiera el primer premio del Salón nacional. El apoyo a Guido fue incondicional, de hecho, La chola había sido presentada en su propia casa antes del envío al salón, durante una celebración que incluía como invitados a otros miembros de la Comisión Municipal de Bellas Artes y de la Asociación El Círculo y al mismo pintor, que partía en un viaje de formación hacia Europa. Castagnino consideró en esa oportunidad que la obra consagraría a nuestro artista y el máximo galardón recibido lo confirmó1.

María de la Paz López Carvajal

BIBLIOGRAFÍA

1. Sobre la colección de arte argentino de Juan B. Castagnino y mas información sobre la exhibición de La chola desnuda ver Montini, Pablo, “Del caduceo de las musas. Un inventario del coleccionismo profesional en Rosario. La colección artística de Juan B. Castagnino 1907-1925” en Artundo, P., El coleccionismo de arte en Rosario. Coleccionismo, mercado y exhibiciones, 1880-1970, Buenos Aires, Fundación Espigas, 2008, p 57.

Guido, Alfredo

Rosario, 1892

Buenos Aires, 1967

Alfredo Guido desplegó su hacer en diversas disciplinas: fue pintor de caballete, realizó pintura mural, fue grabador, ilustrador, decorador, ceramista, escenógrafo. Su adhesión a las ideas de Ricardo Rojas lo orientó hacia el estudio de temas indigenistas y coloniales que plasmó en su obra artística convirtiéndose en un precursor del americanismo junto a su hermano, el arquitecto Ángel Guido.

Comenzó su formación en Rosario en la academia Doménico Morelli que dirigía el napolitano Mateo Casella: allí fue iniciado en la pintura con métodos innovadores derivados del verismo y el macchiaiolismo italianos. En 1912 ingresó a la Academia Nacional de Bellas Artes donde obtuvo su título en 1914. En 1913 realizó su primer envío al III Salón Nacional de Bellas Artes de tres óleos titulados ¡Luz Mala!, Retrato de niña y Jardín. En 1915 obtuvo el Premio Europa, pero la Primera Guerra Mundial le impidió viajar al viejo continente. En 1917 participó del Primer Salón de Otoño organizado por la Comisión Municipal de Bellas Artes de Rosario con el óleo Arando, que fue adquirido para el futuro museo municipal de bellas artes que recién abriría sus puertas en 1920. En 1919 obtuvo el segundo premio del IX Salón Nacional por el óleo La mujer del abanico que hoy integra la colección del Museo Nacional de Bellas Artes.

Un viaje por el noroeste argentino que incluyó el Altiplano y Cuzco le permitió estudiar el arte prehispánico y colonial y le inspiró una nueva orientación en su producción que lo definiría como precursor entre los nativistas, en sintonía con el ideario nacionalista llevado adelante por Ricardo Rojas que proponía la fusión hispano-indígena como cimiento de la conciencia estética que fundaría la argentinidad. Junto a su hermano Ángel y Martin Noel entre otros, iniciaron el movimiento neocolonial hispanocriollo. En 1923, las aguafuertes de tema del altiplano exhibidas en Witcomb expresaron su propósito de recuperación de las raíces americanas a través de paisajes y escenas de costumbres ancestrales, tipos y restos arquitectónicos. Se consagró a los mismos temas en los murales, entre ellos los realizados al año siguiente en la casa de su cuñada Victoria Crenna y Pedro Majorel en Los Cocos -hoy museo Las Lomas- y en la casa del doctor Fracassi en Rosario en 1927. En 1924, La chola desnuda obtuvo el primer premio en el XIV Salón Nacional y enseguida fue adquirida por Juan B. Castagnino para su colección de arte argentino. Luego de su muerte y con la donación que efectuara su madre Rosa Tiscornia de Castagnino en 1925, pasó a integrar la colección del flamante Museo Municipal de Bellas Artes de Rosario. Ese mismo año viajó a Europa para indagar en los programas de estudio de las Escuelas de Arte Decorativo y Artes Industriales que luego aplicaría en el país. En 1929 realizó el pabellón argentino de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 junto a Alfredo Gramajo Gutiérrez y Rodolfo Franco, donde exhibió escenas de la vida rural, paisajes y tipos del interior del país que fue galardonado con el Gran Premio de Honor.

Junto a Lemmerich Muñoz dirigió desde 1919 la revista cultural El Círculo, que en su segunda etapa 1923-1925 adquirió una marcada orientación americanista. Entre 1923 y 1928 integró la Comisión Municipal de Bellas Artes de Rosario. Fue profesor de grabado y decoración en la Academia Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova de Buenos Aires y entre 1932 y 1955, su director. En 1941 fue nombrado académico de número en la Academia Nacional de Bellas Artes.

Recibió premios internacionales, entre ellos, medalla de oro en la Exposición Internacional de Paris (1937) y el gran premio de grabado en la Bienal de Madrid (1952). Realizó escenografías para obras de comedia, danza y ópera para el Teatro Colón, el Teatro Nacional de Comedia, el Ateneo y Politeama e ilustró libros y revistas desde su juventud, entre ellos ediciones de Juvenilia, Santos Vega y Facundo.

María de la Paz López Carvajal

Coro de labradores, 1927

Coro de labradores, 1927 Arando, 1916

Arando, 1916 La niña de la rosa, 1921

La niña de la rosa, 1921 La chola, 1924

La chola, 1924 Las tres Cruces (Copacabana), 1923

Las tres Cruces (Copacabana), 1923 Mula con arneses, 1922

Mula con arneses, 1922 Desnudo, 1923

Desnudo, 1923 Tarde gris, 1920

Tarde gris, 1920 Tarde de otoño, 1920

Tarde de otoño, 1920 La niña del caracol, 1922

La niña del caracol, 1922 Retrato de Emilia Bertolé, 1925

Retrato de Emilia Bertolé, 1925 Retrato del Sr. Juan B. Castagnino, 1918

Retrato del Sr. Juan B. Castagnino, 1918 Retrato de Angela Castagnino de Cánepa, 1923

Retrato de Angela Castagnino de Cánepa, 1923 Figuras , 1914

Figuras , 1914